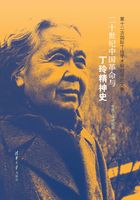

二、丁母人物像

实践性的女性主义者

以上,我尽可能简洁地概括了丁母的社会性活动,我想要称其为实践性的女性主义者。她并没有高调宣扬女性主义的主张和理论。即使参与政治活动,丁母也没有明确提出维护女性利益的政治性要求,而是很快退出政界。但是我认为,“为了女性”这个念头一直在她的心中,她希望通过教育工作实现女性的进步,幸福,自立等。

虽然只比丁玲早一代,然而丁母所感受到的女性的不自由、无权利,是丁玲无法感受到的。丁玲在母亲开辟的道路上走得更远。若以丁母少女时代的眼光来看丁玲那个自由的青春时代,两者可谓天壤之别。丁母尽可能地给予了丁玲自由,同时深深理解和同情那些同曾经的自己一样身处不自由不平等境况中的女性,向她们伸出了援助之手。

与丁母同时代的中国女性,她们的生存方式、与时代的联系方式也因人而异。我想起了与丁母年龄相近的两位中国女性,秋瑾(生于1875年)与朱安(生于1878年)。这三人大不相同。秋瑾既是革命家,也是激进的女性解放论者,与丁母一样已婚且育有两子,她单身赴日本留学,称得上是为武力革命奉献自己生命的“最先进”的女性。而朱安,作为鲁迅的原配妻子,贯彻“不配二夫”的旧道德观,一辈子生活在阴影中。作为结婚的条件,鲁迅要求过她识字、放足,然而朱安并未遵从。始终无法与鲁迅心意相通,朱安是被“社会变化”遗弃的悲剧性“旧式女性典型”。

丁母并未站在这两个极端。她处在中国近代化的激荡期,与时代一起急速成长,成长速度快得惊人。在自身成长的同时,丁母致力于帮助更多的女性成长起来,这是她的独特之处。少女时代的她在成长过程中,与兄弟们相比受到越来越不平等的对待,她的生活缺少自由,甚至于闭户家中不得外出。即使她对这种种情况感到不满,也毫无办法。最终,她遵从父母之命,与素未谋面的男子结婚。丈夫死后,家道中落,她才从旧的世界脱出身来。幸运的是,拥有新时代思想的弟弟向她提供了建议和帮助,使得丁母能够在30岁时成为一名学生,让她从此新生。

进入师范学校后,丁母加入到有志于学的女性集团中。这里有优秀的女性,有思想先进的友人,她们给丁母带来了极大的刺激与鼓舞。女性间的对话让她们生出共鸣与互助之心。学友们成立了名为“校友会”的女性组织,这本身就带有“女性互助”的女性主义特征。丁母在回忆中曾记一事,可作为例证。大意是:“九月,校中来异乡难女二人,往赴河南诉冤,至此川资缺乏,故求助于仁德者。课毕,开(校友会的)临时会议,集资百余元相助之。”

在丁母成为教师之后,继续向不幸的女性伸出援助之手,相关事例可见于回忆录。如,学校缝纫生某为丈夫所弃,不得家产分文。丁母知其事不胜愤懑,准备好讼词并代书质问其夫令其限期回复,最终该生丈夫如期复信并送款,丁母成功了。丁母写“像这类事,我常代不平,自告奋勇,贴钱出力,必须使穷苦无告者伸眉吐气,吾心方愉”。就这样,丁母对女性的遭遇感同身受,积极帮助她们解决困难,她在“女性互助”这一意义上实践了女性主义。

作为教师,丁母不仅致力于教学方法的改良,还努力向学生教授“实学”,亦即有助于改善生活的技巧。丁母开设缝纫班、手艺班,帮助年长女性改善生活。又策划在农村新成立的女校中开办工厂(见上文),还为了在学校引进最新纺织机器,到工厂学习了相关技术。这一切都意在援助女性生活。

丁母“女性主义式”态度与行动,理应给儿童时代的丁玲带来影响。丁玲后来生活的“环境”有别于丁母,她自然也不会去实践跟母亲同样的“女性主义”。但一想起丁玲在那篇有名的《三八节有感》结尾处写的给女性的提议,我便感觉丁母的女性主义也存在于丁玲身上。尤其是在第一条,丁玲提议女性要保持身体健康强壮。从这里,不正可以看到那位极力鼓动女性放足、努力获得身体健康的母亲的身影吗?

丁母的悲与喜

最后,我想谈一谈丁母个人的、感情的层面,以及与丁玲的母女关系。

丁母积极参与了许多社会性活动。而阅读《回忆》时,丁母的另一面——富于喜怒哀乐激情的人物像随之浮现出来。

在她的文中,有几个词反复出来,其一是感叹词“可怜、可怜!”这既是自叹苦难与不幸遭遇之词,也是对受军队迫害的民众,甚至于对下层士兵的同情之语。有时,这亦是对于女儿丁玲的慈爱之语。总而言之,“可怜”一词的咏叹声贯穿《回忆》始终。

丁母描绘了自己在经历惨痛遭遇时所暴发出的激烈情感,也深深感染了读者。例如,丁母的丈夫与母亲几乎在同一时期去世,文章描写了自己因为受此双重不幸打击,在回娘家后嚎啕痛哭以至昏倒的场面。还有丈夫死后数年,终于重归故里的丁母前去扫墓时,在丈夫墓前“哭得天昏地暗”的文字描写,也令人吃惊。丁母写,她哭得“万籁无声,树鸟不敢展翅高飞,把那班农人骄夫个个酸鼻叹息”(这样的表现,让人想起她也是个咏旧诗的女人)。丁母还描述了遭遇儿子夭折后的悲伤绝望以及作为母亲的悔恨之情,这段叙述直击读者内心。失去儿子的“后遗症”极深,以至于她很长时间内都无法愈合。丁母自言,《回忆录》写至此处,一度无法继续,搁置半年后才能再度下笔。

丁母有时借着醉酒,将她的悲痛哀伤痛痛快快地爆发出来,令周围人吃惊不已。这样的情感爆发也许帮助她获得了精神上的抚慰。顺便一提,丁母嗜酒,悲时饮酒,喜时亦饮酒。文中不时出现她与其他女士一起小酌的场景,非常有兴趣。

那么,丁母的喜悦是什么。当她竭尽所能来成就自己事业时,她是极为喜悦的。在这个过程中,有位叫琳的女士,一直帮助她、鼓励她。琳似乎是丁母的喜悦之源泉。文中关于琳的记述极为详细。琳有着非常出色的工作能力,又怀着极大的热情,她不仅是在工作上支持丁母的好助手,也是在生活中给孤独的丁母带来安慰的善良友人。丁母爱花,琳便时常赠她时令的鲜花,这给正“与环境作斗争”的丁母带来了多大的喜悦啊。

然而不论如何,给丁母以最大的喜悦与安慰的还是她的独女丁玲。丁母50岁左右时,丁玲与胡也频结婚而离开家乡。但丁玲婚前的人生经历,尤其关于丁玲的童年与少女时代的记录,再没有比《回忆》更详细、更具可信性并且触及内面的了。母亲写下的丁玲,当然谈不上全然客观正确,因为“父母偏爱的眼光”以及“回忆”的方式,其中不免存在遗漏与夸张。但《回忆》从母亲的角度,为我们提供了不同于丁玲自述的人物形象,这是非常有价值的。关于这一点,因时间原因无法详述,我希望将它作为我今后的课题。在此,我只介绍几处描写丁母心情的片段。

儿子去世后,丁母沉溺于绝望之中。唯一能够让丁母留恋的,就只有丁玲了。因为尚有女儿在侧,丁母觉得自己不能一意求死。她写“可怜的宝贝,做妈妈的怎么舍得你。只是强振精神,自己竭力来排解,从此母女相依为命”。

丁母说,年幼的丁玲有着人人夸赞的容貌,明理懂事,是母亲的好帮手。即使不得已与母亲两地分居,也听大人的话,从不任性,耐得住寂寞(正如丁玲在《过年》中所写一般)。母亲很引以为豪,爱之不已,细心抚养她。丁母在回忆录中对丁玲大加夸赞:“他呢,从小就是男装,品貌生得端方秀雅,眼大眉长,有两个酒窝,活泼而不顽皮,性情和美,从不与人争执,事事明白而不显露,行止大异常儿,凡看见他无不夸奖一个好孩子。”对于长大后的丁玲,母亲仍然流露出宠爱。比如,十数年后,丁玲返乡去父亲族亲处扫墓。亲戚们对丁玲交口称赞,丁母又重新审视自己的女儿:“吾回视女,真真不错,无一点时下气,又大方又和蔼,确实具有大家风范。吾自思有此可爱之女,胜人十儿矣。不禁欣慰而生骄傲心。”即使有十个儿子,也不如自己一个爱女!在经历了漫长的悲伤岁月后,丧子之痛也被女儿丁玲慢慢抚平了。

女儿学习好、头脑聪明,丁母也会在繁忙工作之余帮助丁玲的学业。丁玲升中学时(丁母43岁),母亲陪伴女儿去“邻郡的师校(桃源县的湖南省第二女子师范)”考试,丁玲以第一的成绩考入中学后,给母亲写了一封感谢信。丁玲在其中写道:“侥幸名居榜首。差堪告慰,此乃母师之教育。……将来有所建设,庶不负母师之期望。”无法想象,丁母收到这封礼数周道的文言体书信时,该有多么喜悦。

然而翌年,丁玲却跟母亲说想退学,前去省会中学(周南女子中学)就读。丁母担心无法提供就学资金,便向好友琳借钱,丁玲见愿望得以实现欢喜不已。丁母又请假,坐船陪伴丁玲投考。为帮15岁的女儿实现转校的愿望,事务繁忙的母亲尽其所能地帮助丁玲。这母亲是何等信任女儿的判断,对女儿寄予了何等的期许!然而,送女儿入校后,一个人在归家的船上,丁母感到无比寂寞与悲伤,甚至觉得“恨不顷刻把这躯壳化灰化烟,以至一切均无”。

丁玲离家到远处求学。从此,女儿放假回家是母亲最欣慰的时候;而丁玲开学离家给丁母带来的苦闷,又好像要将其身体撕裂。正因为平时不得团聚,女儿归家时一同相处的乐趣便愈发强烈,丁母将这母女团聚的时光称为“天伦之乐”。

女儿因为在成长过程中目睹了母亲的辛劳,所以向来对母亲多有支持。火灾蔓延导致俭德会创办的学校受到损害,母亲(47岁)灰心丧气之时,适逢丁玲归家。见俭德会成员面临学校危机时的冷淡反应,丁玲批评“他们是冷血动物”,并动员友人帮助母亲。后来,学校还曾遭遇水灾,丁玲再次帮助母亲进行排水活动。

母亲48岁那年,丁玲返家时与以往不同,情绪非常低落。当时丁玲最重要的友人王剑虹与瞿秋白相结合,丁玲道别二人独自归家。丁玲忽然向母亲提出学习古典乐器的要求。母亲便替丁玲购置乐器,寻找老师,偶尔自己也同丁玲一道演奏。丁母还写,有时她将丁玲拥抱怀中,如抚幼童。后来,得知王染病的消息,丁玲急急赶往上海,然而王剑虹已经离开了人世。失去挚友的悲痛,从丁玲其后的作品中可以窥见,但她在故乡学古乐来安慰自己的姿态,只有丁母目睹。

《回忆》所写丁母与女儿的故事,如上文所述,以丁母51岁那年为分界线,大为不同。丁玲始于1931年的悲剧遭遇和以后的风风雨雨,是与现代中国历史中心密接相关的,广为人知的大故事。丁母个人的故事,就隐藏在其背后。

后记

1)以上《丁母回忆录》文本出自河北人民出版社《丁玲全集》第一卷。

2)括号内的学校名、地名等参考以下文章写进的。①王增如、李向东《丁玲年谱长编》②丁玲《我母亲的生平》。另外还参照过,万琼华的《近代女子教育思潮与女性主体身份建构》(北京,中国社会科学出版社,2010),雷燕的《书写中的母亲》一文(收于《二十世纪中国社会变革的多彩画卷》)。

3)关于《回忆》记载的年龄与年份。《回忆》原文将丁母出生之年记为“一年”,此后随着年龄增长逐年第加,记录当年的事情。拙文为便于理解,将年份用“×岁”表示,这是所谓的“虚岁”,所以计算周岁年龄时需要减去一年。同时,拙文中没有记录事件的年份,仅用丁母的年龄来进行标记,原因在于《回忆》中标记的年份与其他相关文本有多处的不同,为免产生混乱,只采用丁母年龄进行标记。关于年份的问题,可能已经有相关的研究,真诚希望诸位告知。