第1章 序言

为何是我

从生命中的某个时刻起,食物让我紧张而焦虑——我12岁时。在那之前,我都轻松地享受着吃的快乐:生日派对中的杯子蛋糕,光明节[1]上的土豆煎饼,周末时祖母拿手的法式哈拉吐司[2]。

有一段记忆我从未与任何人分享:我坐在教室里,突然想要小便,但我知道已经来不及离开椅子,穿过走廊,再走到女洗手间。于是我安静地坐在那儿,尿在了裤子里。这是一段影响深远的经历。

妈妈注意到了正在发生的事,但还没能引起警惕。她带我去看医生,是因为我的一次耳痛。当伯恩鲍姆医生为我做完耳镜检查后,妈妈不经意提到,我总是感到口渴,小便也很多。护士给我做了尿检,结果显示:1型糖尿病。我并没有意识到事情的严重性,随即被送进了医院。除了半夜被护士叫醒让我恼火,我认为医院的一切还挺整洁有序。爸爸给我带来了无糖苏打水,护士在上面标注了我的名字;我看了很多电视节目;哥哥也对我态度温柔;躺在床上,我能看见101高速公路蜿蜒穿过圣费尔南多山谷。

诊断结果意味着,当我吃东西时,将永远需要摄入胰岛素。这种由胰腺分泌的激素帮助食物(主要是碳水化合物)分解的葡萄糖进入细胞。身体的细胞和器官依赖葡萄糖。想要跑步?胰岛素为你提供燃料。没有了它,你将无法进食。在胰岛素被发现之前,糖尿病患者总是瘦得像皮包骨,寿命也很短。我的医生要求我健康饮食,并坚持运动。这从此成了我的座右铭。一个糖尿病教师(diabetes educator)教会了我如何计算每一餐中碳水化合物的克数——听上去就很难。计算的结果将决定用餐时需要注射的胰岛素剂量——听上去就很可怜。当我把计算弄错的时候,身体便会出现汗流浃背或像是在流沙中移动之类的生理反应——很艰难、很可怜、很糟糕。我的病情并没有妨碍我做任何事,但我却不擅长监控它。那时,我还仅仅是个少年。

在我的世界中,某种食物的好坏取决于它的主要成分,即碳水化合物、蛋白质、脂肪和纤维。当我吃一个苹果时,我真正吃进去的是苹果含有的宏量营养素。我选择青苹果,因为它们通常没有红苹果那么甜。我选择一整个苹果而不是果汁,因为果汁缺乏纤维,而纤维能够延缓消化,也不会被完全吸收。果汁中的糖分很容易被身体吸收,这些糖分也会瞬间引发我血糖的飙升——这很难从外部应对。一个健康的身体能够轻而易举地应付血液中葡萄糖含量的起伏。然而,如果你有2型糖尿病,就当我什么都没说。1型糖尿病意味着我似乎在身体中追逐着一个接力跑选手,后者不肯减慢速度把接力棒传给我。2型糖尿病患者体内仍然在产生胰岛素,但他们的身体却不能正确利用这些激素。2型糖尿病更加普遍,一些病人能够通过改变他们的生活方式和饮食控制病情,直到完全康复。

当我对自己的疾病了解得越发深入,我对身体的持续监测也得到了改善。锻炼跟学会享受黑咖啡、黑巧克力一样重要——对于我们这样的人来说,这是关键技能。随着最新的技术发展,我把一个连续血糖监测仪别在了臀部,还吸入速效胰岛素。看到我这么做的人通常以为我是在抽电子烟,但我已经不再为患有糖尿病感到羞耻。获取的知识让我具备了一个优势:从分子层面理解食物。我把这当作是自己的超能力,于我而言,这也是活着和死去的区别。我洞察了食物的一切。

就像一个俄罗斯套娃,我的生存由一堆问题套成:这会儿几点了?吃东西会对我的血糖有多大影响?吃完饭后我要去散会儿步吗?我要吃的东西有多少是加工食品或包装食品?我的这个套娃中,中央最小的娃娃是什么样子的?最重要的问题是什么?我都想知道。

每当我在超市里发现一种新的食品,在把它倒进碗里前,我都会看一眼营养成分表。这个标签是世界上复制最多的图表之一,但很少有人像我这样重视它。一项2018年发表在《营养和饮食学会杂志》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)上的研究称,在其调查的2000名年轻人中,只有31.4%的人在购物时会“经常”看营养成分表。虽然这个标签隐藏的信息和它披露的一样多,但当我们选择吃什么的时候,它仍然是最有价值的参考资料。

在30多岁时,我意识到这个世界上大部分人都不会像我这样费心地观察食品。当开始报道食品技术行业时,我感到这是自己作为记者能做的特殊贡献。食品的好坏取决于它的成分——以此为基础框架,我从事高科技领域的背景调查工作十余年,这段经历也让我迅速地进入了初创公司的世界。在我看来,目前食品投资领域的热潮跟互联网的第一次浪潮惊人地相似。

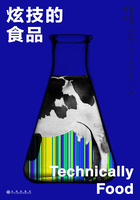

报道食品技术初创公司也意味着,我身边(大部分)是年轻的创业者,他们相信自己能够“让世界变得更好”。他们募集到的成百上千万美元认可这份自信——彰显了他们要么聪明过人,要么将要成就大事。但是我寻找的不是这种“炒作机器”。我渴望了解新闻标题背后的故事。我需要合乎常识的科学,以及理性的认识——什么才能改善我们每个人的食物系统。我也希望探索一组三重价值底线:有益于自己,有益于环境,有益于商业。这本书始于我对自己提出的一个问题:“当我们拥抱一个充斥着实验室食品的未来时,我们会失去什么?”随着调查的深入,我试图将讨论延伸到,对像我这样的1型糖尿病患者而言,新型食品是否也能提高我们的幸福感?

当前这一波食品公司浪潮是由使命驱动的。它们的创始人想要通过未来化的方式来改善我们的世界。他们希望扭转气候变化的进程。他们试图结束工业化农业对动物的虐待及对地球的伤害。但金钱和投资者仍然在这些公司背后推波助澜。资本主义撬动着杠杆。现在,像泰森、雀巢和通用磨坊等公司(一些我有时称之为“食品巨头”的传奇品牌)已经感受到了利润下降的压力——他们过时的产品组合不再受到新生代消费者的青睐——但他们也不会甘为人后。他们过去的行为、金融影响力和控制力——增加糖的用量、利用从众效应、以儿童为主要营销对象——都不容忽视。

在这些彼此冲突的势力之间,紧张关系在加剧。这种状况影响着像我这样患有糖尿病的人,影响着我患有乳糜泻[3]的嫂子,影响着我好友3岁的孩子——他爱吃水果,影响着缺乏食品安全的社区,影响着老年群体以及无家可归者。食品影响着每一个人。当前世界人口已将近79亿,我们的自然资源正显示出枯竭的迹象,人们希望知道:我们能够同时做到保持健康、尊重饮食传统和保护生态环境吗?这并不是奢望。

为何是现在

拉尔夫·纳德(Ralph Nader)是一位长期的消费者权益斗士,他曾凭借推动在汽车上安装安全带的维权行动名声大噪;纳德另一广为人知的事迹,是在20世纪70年代对婴儿食品的清理。他要挑战的是厂商在婴儿配方奶粉中使用添加剂——变性淀粉和味精(谷氨酸钠)——的行为。厂商这么做不是为了婴儿的健康,这些添加剂含有高水平的谷氨酸(味精中最主要的氨基酸),会对婴儿造成潜在的危害。添加这些物质,是为了让妈妈们更喜欢奶粉的味道,延长保质期,改善溶解性。但纳德遇到了麻烦,美国食品药品管理局(FDA)并没有对厂商的行为主动出击,而只是被动应对。纳德说,发现我们食品供应中的问题这个重担,被甩给了行业外的研究者。“我们食品行业一以贯之的特点之一,是喜欢先把产品卖出去,再让别人来检测。”他说。

那场监管大战过去已有50多年。最终FDA禁止了婴儿食品中味精的使用,但为了对冲风险,让生产商也高兴,FDA同时宣称:“味精对人类而言是安全的,只是婴儿并不需要。”这个故事的另一个寓意是,这种情况在如今的新型食品公司身上也比比皆是。FDA依然消极作为,食品公司依然没有主动确认产品的安全性,由此逃避应有的责任。

最近,针对婴儿配方奶粉销量的下滑,食品公司推出了一款新型婴儿牛奶。这种牛奶中含有一长串的成分,其中包括一些令人担忧的物质,例如玉米糖浆、棕榈油和聚右旋糖——一种提升口感的纤维。婴儿食品只不过是加工食品的一小类。有害的物质无处不在,譬如人工合成食用色素、糖精和吡啶[4]等。这些化学物质由于有致癌性,全都被FDA列入了移除清单,但如今它们仍然在使用。你或许想知道为什么。这是因为,FDA给了食品公司足够长的时间期限,去重新制定配方和去除这些被禁成分。与此同时,产品还未被召回,因此你很容易就能在亚马逊网店里找到这款婴儿牛奶。

我们期望自己吃到的食品是有史以来最安全的。在许多方面,它们确实如此。我不否认我们的监管体系基本有效,但全球人口的健康正在衰退,很大程度是因为美式饮食的盛行。是时候审视我们的旧习了,因为我们正在转向新型食品:不是从奶牛挤出来的奶,不是由鸡下的蛋,不是在海里游泳的虾。未来的食品依赖于训练有素的科学家,他们中的很多人从医药领域跨界过来。细胞和组织生物学家、分析化学家、食品科学家和工程师合作创造出他们声称会有益于世界的新型食品。但是要想养活几十亿的人口,我们需要一个规模与之匹配的庞大供应链。

要想从几乎“空无一物”的酵母菌、细菌和其他单细胞生物中制造出食品,我们需要工业化的系统,这个系统依赖于甘蔗和玉米等作物,也需要胰岛素、生长激素和氨基酸等物质。如果在当前的工业生产方法下,我们的健康每况愈下,难道我们不应该寻找一种新的方式,来避免相同模式的延续吗?

在20世纪,随着食品生产从农场转移到了工厂,传统智慧认为人们不愿知道“香肠是怎样做出来的”。这是说,人类为了满足口腹之欲而屠杀动物,是一种必要的罪恶,但人们却不愿意思考这个问题了。2000年初,一场透明化运动开始拉开窗帘,让光线透进了黑屋。名厨丹·巴伯(Dan Barber)和作家迈克尔·波伦(Michael Pollan)在他们写作的书籍中告诉我们,食品的品质至关重要,风味是需要我们恢复和保留的自然遗产的标志。千禧一代更希望从有机农场和具有使命感的公司那里购买食品,他们喜欢简短、能够识别的成分标签。我们食物系统中更有力的问责制度、特殊饮食法的增多、健身的兴起和营养学研究的新进展,都带来了可喜的变化。

很难找到一本书像迈克尔·波伦的《杂食者的两难》(The Omnivore's dilemma)一样能打动如此多的人(包括我自己),并促使现代食品领域发生深刻的方向性变革。甚至连食品巨头们也感受到了压力。科技从业者放弃公司的工作转而经营农场,消费者开始更关心和在意自己购买的东西。令人兴奋的事还包括“从农场到餐桌”运动、“慢食”运动以及回归生物多样性。波伦的书从根本上改变了围绕食品的讨论。但他并不是单靠自己就获得了这样的成功。事实上,弗朗西斯·摩尔·拉佩(Frances Moore Lappé)的《一座小行星的饮食》(Diet for a Small Planet)一书最早开启了这场讨论。“一小撮人为了少数人的利益,控制着一个最浪费又最低效的食物系统。”她写道。这个观点至今都在我耳畔响起。

2015年,当开始报道食品和科技的交叉领域时,我快步跟进食品行业的飞速发展,同时我也在留意,是否会有创业者提及这些作家和他们书里的经验教训。但没有创业者这样做。跟纳德一样,波伦也十分忧虑我们太过依赖一个自身并不了解的食物系统。他写道:“增加我们对要吃什么的焦虑,进而再用新的产品来抚平焦虑,这种做法非常符合食品行业的利益。”在书中,他指出当面对超市中满满当当的货架上无穷无尽的新型食品时,我们是多么的混乱和困惑。《杂食者的两难》早在2006年就出版了,但是到现在,食品行业似乎什么都没有改变。

由于对自己的饮食无比警觉,我也在寻找方法来舒缓与糖尿病共存产生的精神压力。我尝试过各种各样的饮食法,包括Whole 30饮食[5]、间歇性断食、植物性生酮饮食[6]。通过这些方法,我觉察到,加工食品吃得越少,自己对血糖的控制就越容易,感觉和睡眠也变得更好。水果、蔬菜、谷物和豆类(仅举几例),特别有益于我们的身体健康,但当我们匆匆忙忙地赶时间或面对琳琅满目的诱人零食和饭局时,它们很容易就被忽视。未来食品正在突飞猛进,加工植物代替了天然植物,替代蛋白质代替了传统蛋白质。哪一种更健康?食品技术创新者希望,当这些新型食品变得跟传统食物同样美味时,我们便不会在意这个问题了,但我会。它们的实质也同样可靠吗?在书中,我将对这些谜一般的食品追根溯源,通过我的报道去揭开它们的神秘面纱。

本书的写作,是为了帮助那些像我一样热爱美食的人多获得一些科学常识。我所调查的未来食品或许会也或许不会扭转即将到来的环境灾难,它们能否提供一种更全面、更令人愉悦的饮食方式也有待观察。在疫情仍然持续的当下,我们的饮食正在从动物转向植物,从简单化转向科学化,这是通过持续的努力得来的一条清晰路径,但愿我们不要丢掉。我希望本书能够引发更多的讨论,让人们更加关注“香肠是怎样做出来的”这个问题,即使当香肠已经是由植物和真菌制造的时候。

脚注

[1]又称哈努卡节、修殿节,是犹太教的传统节日。——译者。

[2]哈拉面包(Challah bread)是犹太人的传统面包,通常编成辫子的形状烘烤。法式哈拉吐司,是把哈拉面包片在牛奶鸡蛋液中浸泡后,再两面涂抹黄油煎制或烘烤。——译者。

[3]又称麸质敏感性肠病,在遗传易感个体中由环境因素(麸质)触发的一种慢性自身免疫性肠道疾病。乳糜泻最初被认为只发生在儿童时期,现在被认为是一种可以发生在任何年龄段的常见疾病。典型的症状有:腹泻、便秘、腹胀、腹部不适、厌食、恶心、呕吐和体重减轻。——译者。

[4]吡啶是一种杂环芳香化合物,可从天然煤焦油中获得,但效率低下,目前吡啶主要通过其他途径化学合成。吡啶在工业上可用作溶剂、变性剂、助染剂,以及合成一系列产品的起始物,包括药品、消毒剂、染料、食品调味料、黏合剂和炸药等。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中,吡啶属2B类致癌物。——译者。

[5]这种饮食法注重天然食物,要求在30天内禁止摄入糖、酒精、谷物、乳制品、豆类、味精和亚硝酸盐等。——译者。

[6]生酮饮食是一个高脂肪、极低碳水化合物、蛋白质和其他营养素适量的饮食法。——译者。